Am 20. September 2024 fand bei El Mundo de los Niños ein besonderer Fortbildungstag statt, der den Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit bot, ihre pädagogischen Kenntnisse zu erweitern und neue Impulse für ihre Arbeit zu gewinnen. Die Veranstaltung wurde in den schönen Räumlichkeiten der Einrichtung in der Fehrbellinerstraße 51 in Berlin-Mitte durchgeführt, die uns für diesen besonderen Tag großartig unterstützt hat.

Mitarbeitende aus allen Kitas von El Mundo de los Niños nahmen teil, um sich über das Berliner Bildungsprogramm, pädagogische Supervision, Entwicklungsgespräche und Schwerpunkte wie Partizipation und Projektarbeit fortzubilden. Die Fortbildungen wurden auf Spanisch und Deutsch angeboten und boten allen Teilnehmenden eine wertvolle Gelegenheit zur fachlichen Weiterentwicklung.

Das Küchenteam sorgte dabei mit großem Engagement für das leibliche Wohl der Teilnehmenden und ermöglichte ihnen so eine angenehme und produktive Lernatmosphäre.

Der Fortbildungstag bot eine wertvolle Gelegenheit, das Wissen und die pädagogische Kompetenz unseres Teams zu stärken. Dank der Unterstützung aller Beteiligten konnten wir diesen besonderen Tag erfolgreich gestalten – und freuen uns bereits auf zukünftige Fortbildungen, die die Bildungsarbeit bei El Mundo de los Niños bereichern.

Kann man Musik malen oder Klänge sehen?

Wilheln Ulloa hat ein neues Projekt für Kinder und mit Kindern auf „Saiten und Leinwand“ gebracht: Die Farben der Musik.

Er sagt dazu, dass „Musik und Töne von Menschen als Farben wahrgenommen

werden können. Außerdem hat Jede Farbe eine emotionale Komponente, welche durch Musik erfahren werden kann. Farben und Musik haben einen Zusammenhang. Wie Farben hat auch der Klang von Musik verschiedene Schattierungen und kann unterschiedliche Gefühle vermitteln. Der Prozess der Wahrnehmung von Musik und Farben ist so individuell, dass jeder Mensch, sie auf ganz persönliche Weise erlebt.“

Zum Einsatz kommt in diesem Erlebnisraum eine Palette von Instrumenten und Klangerzeugern: Gitarre, Mundharmonika, Zungentrommel, Kalimba, Bongos und Eier-Shaker. Auch das Kooperationsband und Jongliertücher in verschiedenen Farben kommen zum Einsatz.

Die Kinder werden zur Musik gemeinsam malen oder zeichnen.

Die besondere Verknüpfung der Sinne drückt sich häufig in äußerst kreativen Prozessen aus. Darin liegt ein großes Potential für die Entfaltung ganz persönlicher schöpferischer Begabungen.

Es gibt das lange bekannte Phänomen der Synästhesie. Der Begriff geht auf das altgriechische mitempfinden oder zugleich empfinden zurück. Synästhetiker erleben die Welt anders, denn sie nehmen viel mehr wahr als andere Menschen. Ein einziger Sinnesreiz löst bei ihnen gleich zwei oder sogar mehrere Sinneswahrnehmungen aus. Den Duft von Blumen assoziieren sie beispielsweise mit der Farbe Violett in Form einer dreidimensionalen Wolke.

Die Psychologen Nicolas Rothe und Beat Meier konnten nachweisen, dass Synästheten im Vergleich bessere Leistungen bei einem Gedächtnistest erbringen konnten.

Die Vernetzung verschiedener Sinne und verschiedener Hirnareale führt zum divergenten Denken. Neurologisch bedeutet dass die Verbindung von Hirnarealen, die ansonsten nicht oder weniger miteinander verbundenen wären.

Solch ein Projekt schafft eine Balance zwischen den beiden Gehirnhälften, was meiner Meinung nach in einer vom logischen Denken dominierten Welt äußerst begrüßenswert ist.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele berühmte Persönlichkeiten, darunter Wissenschaftler, Musiker, Literaten und Kunstschaffende, im wahrsten Sinne des Wortes Buchstaben fühlen, Töne schmecken oder Farben hören konnten. Hier lassen sich Namen wie Wassily Kandinsky, Nikola Tesla, Franz Liszt, Leonhard Bernstein oder Vladimir Nabokov nennen.

Für Kinder unter drei Jahren, so Wilheln, können die Lieder undVerse nach folgenden Aspekten unterteilt werden, ob sie 1. nur für die Kinder präsentiert werden, 2. ob die Kinder aktiv mit einbezogen sind oder 3. ob sie mit den Liedern und Versen interaktiv verbunden sind.

Beim 1. Aspekt steht vor allen Dingen die Wahrnehmung im Fokus.

Immer soll dabei der wirkliche Kontakt zum Kind den Vorrang haben und nicht die Förderung kognitiver Fähigkeiten die Aktion bestimmen. Ziel des Projekts „Die Farben der Musik“ ist es, dass Kinder Musik und Farben in verschiedenen Perspektiven und auf persönliche Weise erfahren können.

Seine Auswahl an deutschen und spanischen Liedern umfasst musikalisch wie auch textlich eine sehr große Bandbreite an musikalischen Stilen und sprachlichen Tönen. Außerdem entsteht in diesem Projekt mit den Kindern ein Wasserxylophon mit farbigem Wasser für jede Note.

Ich glaube, wir brauchen das: die Farben hören, die Musik malen… um das Leben in all seinen Facetten in uns zu spüren.

Hör, es klagt die Flöte wieder,

Und die kühlen Brunnen rauschen,

Golden weh’n die Töne nieder –

Stille, stille, laß uns lauschen!

Holdes Bitten, mild Verlangen,

Wie es süß zum Herzen spricht!

Durch die Nacht, die mich umfangen,

Blickt zu mir der Töne Licht.

Clemens Brentano

Hören Sie diesen Beitrag:

Auch in unseren Kitas spiegeln sich die Krisen, die Kriege und das, was für Menschen daraus folgt wieder.

In all dem Erschütternden gibt es wiederum auch tief berührende Momente von Menschlichkeit und Nähe.

In einem unserer Kindergärten betreuen wir seit etwa 5 Monaten ein kurdisches Kind. Die Eltern flüchteten erst vor Kurzem nach Deutschland.

Kurdistan auf einer Karte zu zeigen gelingt wohl wenigen. Es ist kein souveräner Staat, aber für die Kurden, einer ethnischen Gruppe, zu der schätzungsweise zwischen 30 und 35 Millionen Menschen angehören, ist er ein ferner Traum von Selbstbestimmung. Ihr Siedlungsgebiet, welches sich größtenteils über den Osten der Türkei sowie die Randbereiche des Iran, Irak und Syrien erstreckt, zählt zu den unbeständigsten Regionen der Welt.

Die Kurden sind die größte staatenlose ethnische Gruppierung weltweit. Über den genauen Ursprung der Ethnie sind sich Kurden aber auch Gelehrte uneins. Klar ist, die Kurden haben eine gemeinsame Identität und Sprache.

Kurdisch gehört weltweit zu den wenigen Sprache, deren Anwendung eine Straftat war. Bis 1991 waren sogar kurdische Namen in der Türkei verboten.

Das Verbotsgesetz wurde zwar aufgehoben, in der Praxis jedoch wurde diese Sprache weiter diskriminiert.

Im Januar 2009 gründete der staatliche türkische Sender einen Fernsehkanal, der 24 Stunden in Kurdisch sendet – allerdings mit der Einschränkung, dass Programme für Kinder nicht ausgestrahlt werden dürfen.

Seit 2015 werden nun auch keine Arbeitsstellen mehr für Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt, die die kurdische Sprache lehren könnten.

So bekommen kurdische Kinder keine Möglichkeit mehr, in der eigenen Muttersprache ein einziges Wort zu schreiben.

Als der kleine Junge in unserer Kita aufgenommen wurde, war er vollkommen in sich zurückgezogen. Er verbrachte die Tage allein, er war scheu und hatte Angst. Das allein machte es schon schwer mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Es war eine Situation, die das Herz berührte.

Die einzige Sprache, die er verstehen konnte, war seine kurdische Muttersprache.

Was mochte in diesem kleinen Menschen vorgehen? Wie erlebte er den Weg in ein fremdes Land und nun seine ersten Stunden in einer völlig fremden Umgebung, unter Menschen, die in einer fremden Sprache miteinander sprechen?

In dieser Kita arbeitet eine Erzieherin, die in ihrem ersten Beruf Rechtsanwältin war. Sie ist Iranerin und musste ihr Land ebenfalls verlassen. Derzeit lässt sie sich zur staatlich anerkannten Erzieherin in Berlin ausbilden.

Sie versuchte mit dem Jungen in Verbindung zu kommen, setzte sich neben ihn. Was niemand von uns wusste, sie spricht kurdisch! Dass eine Iranerin kurdisch spricht ist keine Selbstverständlichkeit.

Sie war einfühlsam und vollkommen präsent, sprach mit dem Jungen in seiner Muttersprache und begleitete ihn, Tag für Tag.

Das Sprechen der Muttersprache ist in Deutschland ein Recht für jedes Kind, damit seine Identität geschützt wird.

In diesem Fall konnten wir erleben, was das in der Realität bedeutet. Wie das überraschende Geschenk sich in der Muttersprache ausdrücken zu können der schwierigen Lebenswirklichkeit des kleinen Menschen einen sanften und tiefen Halt zu geben vermochte.

In dieser Zeit beschwerte sich ein Vater, dass die Erzieherin mit dem Kind kurdisch sprach. Er meinte sie müsste deutsch mit ihm sprechen.

Ich weiß nicht ob dieser Vater die besondere Lebenssituation des Jungen und dessen emotionale Verfassung kannte oder spüren konnte.

Nach einem Monat Eingewöhnungszeit fühlt sich das Kind sichtbar wohler. Der Junge beobachtet die anderen Kinder sehr genau und kommt sichtbar gern in die Kita. Vor wenigen Tagen begann er von sich aus deutsch zu sprechen.

Um mehr über unsere Arbeit und Ansätze im Bereich der mehrsprachigen Erziehung zu erfahren, lesen Sie folgenden Beitrag: Die bilinguale Sprachwelt der Kinder

Bildrechte: DWBO

Hören Sie diesen Beitrag:

Am 8. November 2023 gingen in Berlin über 4000 Menschen mit unzähligen Plakaten, für ein und dieselbe Sache auf die Straße.

Die Gründe dafür sind schwerwiegend und erschreckend zugleich, weil es um dramatische Kürzungen im vorgelegten Haushaltsentwurf des Senats geht.

In einer gemeinsamen Resolution unter dem Motto „Sozialstaat und gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern – Keine Kürzungen im Bundeshaushalt für Soziales, Gesundheit und Bildung“ setzten und setzen sich die Einrichtungen der Berliner Caritas, das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg, der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin, die AWO, das Deutsche Rote Kreuz, INTEGRAL, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für dieses Ziel ein.

Es braucht ohne Frage eine verlässliche, dauerhafte und realistische Finanzierung der Freien Träger in Berlin und ein Ende ihrer Ungleichbehandlung!

Alle Träger fordern eine langfristige, für ihren Lebenserhalt ausreichende Finanzierung. Denn das wäre ein starkes soziales Berlin!

Es ist kaum zu glauben, dass es in diesem Land, im Jahre 2023 eine Demonstration braucht, um Gerechtigkeit für gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit zwischen den staatlichen und den Freien Träger einzufordern!

Auf dem Papier sieht es natürlich fein aus. Es gibt eine Erhöhung für die monatlich gestiegenen Sachkosten. Um zu verstehen, das dass bei Weitem nicht die real gestiegenen Kosten abdeckt, braucht es keinen BWL-Abschluss.

Auch der Personalschlüssel deckt nicht die realen Kosten der Krankheitsfälle ab, zu deren Ausgleich wir zusätzliche Fachkräfte unbedingt brauchen und bezahlen.

Wieso gibt es überhaupt Unterschiede bei der Bezahlung von zB. staatlicher Erzieherinnen und Erziehern und denen, die dieselbe anspruchsvolle Arbeit unter freier Trägerschaft leisten? Die Ausbildung mit Staatsexamen war ja auch dieselbe.

Viele Beschäftigte der freien Träger haben den Eindruck, dass dem Land Berlin seine Angestellten mehr wert sind. Das zeigt sich in der Hauptstadtzulage, dem Inflationsausgleich und der Erhöhung der Tarifgehälter um 10 Prozent. Bislang ist nicht vorgesehen, dass die freien Träger vom Land Berlin Geld erhalten, um ihre Mitarbeitenden gleichwertig entlohnen zu können. Problematisch für die freien Träger ist zudem die seit vielen Jahren geübte Praxis des Zuwendungssystems. So werden Mietsteigerungen nicht automatisch übernommen, muss ein Eigenanteil von fünf Prozent erbracht werden, sind viele Zuschüsse in Form von Projektunterstützungen zeitlich befristet. Unterm Strich fehlt eine nachhaltige und verlässliche Finanzierung.

Die Einsparungen „… sind nicht zukunftsgerecht, sondern wirtschaftlich und sozial schädlich“, heißt es in der Resolution der Organisation.

Der 8.11. zeigte: Wir sind nicht allein. Freie Träger leisten eine unverzichtbare Arbeit in allen erdenklichen sozialen Bereichen, nicht nur in Kitas und Schulen.

Gemeinsam zeigten die Frauen und Männer auf der Straße, was sie für die Menschen in Berlin leisten. Von Obdachloseneinrichtung bis Krankenhaus, von Kita bis Jugendhilfeeinrichtung, von Beratungsstelle bis Werkstatt für Menschen mit Behinderung, von mobilem Pflegedienst bis Hospiz.

Sie machten deutlich, dass sich Ungleichbehandlung gegenüber staatlichen Trägern und faktische Kürzungen durch unzureichende Finanzierung von Sach- und Personalkosten auf alle sozialen Arbeitsbereiche auswirken.

Die fehlende Wertschätzung der Freien Träger durch den Berliner Senat ist ein wahres Armutszeugnis.

„Wir brauchen eine anständige Refinanzierung für die Arbeit, die Sie jeden Tag leisten. Punkt. Aus.″, ruft Prof. Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Berlin in das Mikrophon.

Das diesjährige Herbstprojekt unseres Musikpädagogen Wilhelm Ulloa trägt den Titel: „Wenn die Blätter tanzen, leuchten die Laternen.“

Auf dieser musikalischen Erlebnisreise zu den Dingen, die im Herbst geschehen, besucht der Igel Tappt die Kinder und wird mit ihnen Herbstlieder singen. Spielerisch lernen sie dabei verschiedene Musikinstrumente kennen und haben Zeit und Raum, diese für sich zu erkunden.

In dem Projekt stehen zwei Themen im Vordergrund: Die Partizipation und die Freude am Singen in der Gemeinschaft.

Der Begriff „Partizipation“ wird oft mit „Teilhabe“ verkürzt übersetzt. Dabei enthält er so viel mehr. Was er an Bedeutungen in sich trägt, trifft insgesamt auf das zu, was den Musiker Wilhelm bewegt: Beteiligung, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache und Einbeziehung der Kinder, ihre Individualität zu fördern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Eingebettet ist das Ganze in das durchdachte Konzept „Ronda Musical“.

Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.

M. Montessori

Das Zitat der berühmten Pädagogin beschreibt treffend, dass dieses zusätzliche pädagogische Angebot an den Kern der Arbeit unserer Berliner Kitas rührt, weil es die Kinder einlädt, sich selbst in einem gemeinschaftsbezogenen Kontext zu erleben und auszuprobieren. Musik ist in den Kindergärten von „El Mundo de los Niños“ ohnehin ein Teil des täglichen Ablaufs und der Rituale der Kinder. Wilhelm schrieb mir: „Die Musik besitzt die Gabe, Menschen zueinander zu bringen. Über den Kontakt mit der Musik können die Kinder lernen, besser zusammenzuleben und in Beziehung zu anderen Kindern zu treten und dabei eine harmonischere Kommunikation herzustellen. Einerseits erfahren die Kinder beim Musizieren eine Vielzahl von sinnlichen Wahrnehmungen, und zum anderen stärken sie ihre kognitive und sensomotorische Entwicklung. Außerdem wachsen, wenn sie musikalische Erfahrungen teilen, gleichzeitig ihre Fähigkeiten zur Teamarbeit.“

Dass die Kinder bei uns Musik aus verschiedenen Kulturen und Ländern kennenlernen, lässt sich wunderbar mit unserem bilingualen Grundkonzept verbinden. Das zeigt sich auch in der Auswahl der Musikinstrumente, zu denen neben Xylophon, Harmonika, Triangel, Gitarre, Rasseln und Klanghölzern auch Guiros und Handtrommeln gehören. Ein Ziel bleibt dabei immer, dass die Kinder diese Aktivität genießen und dass die Kreativität in ihnen Nährboden und Raum hat, zu erblühen.

Die Kinder lernen im Spiel, mit allen ihren Sinnen. „Wie fühle ich (mich)? Was gefällt mir? Was spricht mich an und was nicht?“ Es ist ein schrittweiser Prozess, ein Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und Talente zu entwickeln, um sie dann auch entfalten zu können.

In unseren Kindergärten lernen die Kinder, dass die Musik ein Kommunikationsmittel ist. Eine Mittlerin und eine Möglichkeit, Botschaften, angenehme aber auch unangenehme Emotionen und Gefühle zu kommunizieren. Mit dem „Ronda Musical“ begleiten und fördern wir die Kinder durch das gesamte Jahr. Die Jahreszeiten bieten einen wunderbaren äußeren Anlass, auf innere Stimmungen einzugehen, auf sie zu lauschen und zu erleben, dass es möglich ist, ihnen Ausdruck zu geben. Die Lernschritte eines Kindes werden durch Musik wesentlich angeregt.

In den Kinderliedern aller Sprachen gibt es Reime und Wiederholungen. Auch mit Gesten und der Körpersprache können die Kinder die Musik begleiten. In spielerischer Form kann ein Kind seine Aussprache verbessern, den Sinn jedes einzelnen Wortes aufnehmen und seine individuelle Ausdrucksfähigkeit und Kreativität entwickeln und anwenden. Ein Schlüssel für das Interesse an Musik liegt darin, dass Kinder schon in ihren frühen Lebensjahren von Musik umgeben sind. Nicht unentwegt, aber zu ausgewählten Zeiten. Die Sinne des kleinen Kindes nehmen ja automatisch und nebenbei Reize auf und speichern sie ab. So entwickelt sich von allein ein musikalisches Verstehen. Und welches Kind singt nicht gern die Lieder, die es schon oft gehört und liebgewonnen hat?

Das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder beinhaltet auch, ihnen Raum für ihre Spontaneität zu geben. Dadurch kommen alle positiven Effekte der freien Wahl zum Tragen. Berührend war das Feedback einer Mutter: „Wilhelm, die Kinder singen deine Lieder zuhause.“ Dazu passt auch diese Einsicht von Montessori: „Es ist die Aufgabe des Erziehers, dem Kind die Musik zu vermitteln. Dieser Aufgabe wird wohl nicht entsprochen, wenn man das kleine Kind, oft mit vielen Ermahnungen, dazu anhält, einem Instrument mit Mühe einige Töne zu entlocken.“ Wichtig ist dem Musikpädagogen, dass die Kinder schöne Erlebnisse haben. Denn die bleiben besonders dann ein Leben lang eine bereichernde Erinnerung, wenn sie in der Kindheit gemacht wurden.

Im Oktober bieten wir in unseren beiden neuen Berliner Standorten (in Zehlendorf und Lichterfelde) jeweils einen Tag der offenen Tür an.

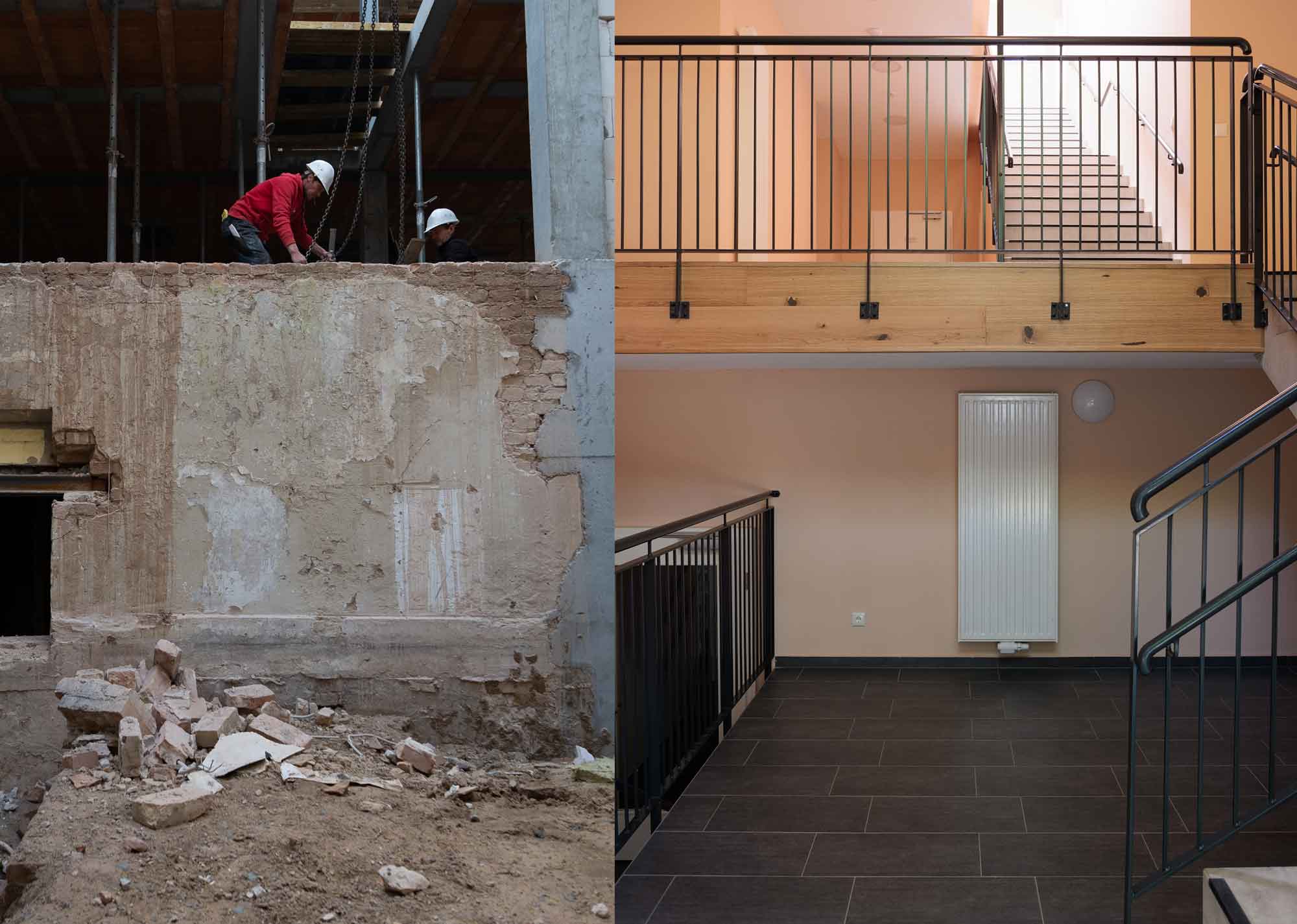

Beide Gebäude sind aufwendig saniert worden und haben jeweils einen eigenen Spielplatz auf ihrem Grundstück.

Wir laden herzliche ein:

Die Kita in Zehlendorf, eine ehemalige Stadtvilla, wurde geschmackvoll für die Zwecke der Kinder fertiggestellt. Vieles von der ursprünglichen Substanz blieb erhalten.

Unter alten Bäumen befindet sich der großzügige Spielplatz auf dem eigenen Hof.

Das ehemalige Theater „Nottke’s“ in Lichterfelde wurde vollständig entkernt und bietet den Kindern heut ein wahres Refugium mit seinem Spielplatz unter schattenspendenden Bäumen.

Wir freuen uns auf Euch!

„Auch der heldenhafteste Mensch, kann nicht über seine Kräfte kämpfen.“

Homer

Es sind bereits neun Kitas, die wir in Berlin eröffnet haben. Eröffnen hieß für uns jedes Mal den gesamten Weg zu gehen: von den Antragsstellungen, auf die Genehmigungen warten, dem eigentliches Aus- oder Umbau, mit allen Handwerkern, mit allen Überraschungen.

Dieses Mal kamen wir an einen Punkt, an viele Punkte, die ernsthaft die Frage aufwarfen: „Ist der der Kampf mit Behörden, mit Regeln und Bestimmungen, mit der Eigenart mancher Handwerksbetriebe noch erträglich?“ Und: „Wofür machen wir das eigentlich?“

Was wir erlebten ist Stoff genug für ein ganzes Essay.

An dieser Stelle werde ich einige Geschehnisse ansprechen und vertraue darauf, dass deren Auswahl ausreichend aufzeigt, was sie mit uns gemacht haben.

Das Kitaprojekt, um das es geht, kann man hier näher kennenlernen: „Kita Neueröffnung in Berlin Lichterfelde“.

Es ist ein wunderbarer Ort für Kinder, mit großen Räume und einer großzügigen Außenanlage.

Gut, dass es staatliche Förderung für Kitas gibt. Ein Eigenanteil bleibt dennoch.

Das bedeutet für, dass, das in der Zeit, bis die Entscheidung, ob gefördert wird oder nicht, Miete gezahlt werden muss. Das schließt auch alle baulichen Verzögerungen bis hin zur Baugenehmigung mit ein.

Diesmal gab es Verzögerungen, die kaum vorstellbar waren. Ein Teil der Verzögerungen entstanden durch Auflagen, die uns emotional und finanziell überforderten und insgesamt eine extreme Herausforderung waren.

Erst nach Baubeginn wurden wir davon unterrichtet, dass wir die Gebäude-Fundamente verstärken müssen.

Weiter mussten wir einen Geologen beauftragen ein Bodengutachten zu erstellen, das wir selbst zu bezahlen hatten. Wir mussten eine Brandschutzordnung verfassen und einen Prüfer dafür bestellten. Ebenso brauchten wir Landschaftsplaner und Landschaftsgestalter. Mittlerweile wurde ein Planungsbüro unumgänglich, um mit all den unerwarteten Auflagen umzugehen.

Wie gesagt, es ist die neunte Kita, die wir (aus)bauen.

Die Ämter kommunizierten zu oft unter sich, nicht aber mit uns. Es gab zu wenig Kooperation, für uns, einen freien Träger, dessen Kompetenzen bekanntermaßen in einem ganz anderen Bereich liegen. Dafür hätten wir eindeutig wesentlich mehr Unterstützung gebraucht, als Hindernisse in den Weg gelegt zu bekommen. Was ich damit meine?

Dass die Baufirmen so nachlässig arbeiteten, dass eine erste Bauabnahme durch Behördenvertreter verweigert wurde ist an sich schon schmerzlich.

Zum 2. Termin fand die zur Eröffnung notwendige Abnahme auch nicht statt. Denn plötzlich wurde von uns ein Bodengutachten für die Außenanlage gefordert. Wir suchten uns einen Gutachter und bezahlten ihn. Sein Gutachten wurde aber nicht anerkannt! Ohne uns vorher zu sagen, welchen Gutachter wir nehmen müssten!

Also noch eine Gutachterprüfung. Es gab keine Bodenkontamination! Auf welcher Grundlage das Umweltamt uns das unterstellte, blieb unbekannt?

Das ging noch weiter so.

Es gab eine anonyme Anzeige gegen uns, wir hätten Bäume bei den Arbeiten verletzt.

Das war aber nicht der Fall, was wir leicht nachweisen konnten. Das Umweltamt blieb bei seiner Behauptung, wir hätten eine Rosskastanie beschädigt und die Auswirkungen würden sich in ein paar Jahren zeigen. Unsere gesamte Eröffnung war wieder von einem Gutachten abhängig. Ich möchte sagen: erzwungen, denn es drohte uns, das Gutachten auf unsere Kosten selbst durchzuführen. Weitere 3.500 Euro wurden für uns fällig. Unsere Beteuerung, dass wir den Baum nicht beschädigten, wurde von dem Gutachten bestätigt! Der Gutachter gab lediglich eine Empfehlung, die Krone in den nächsten Jahren zu beschneiden. Das Amt machte daraus eine weitere, für uns kostenfordernde, Sofort-Auflage.

Und wieso kommen diese Dinge erst jetzt auf, in der Schlussphase? Kurz vor der lange geplanten Eröffnung.

Es wurden uns Verstöße aufgelistet, die es nicht gab. Eine direkte Klärung durch Kommunikation war nicht möglich.

All das erzeugte eine riesige Unsicherheit. War es noch möglich mit all dem und der oft überraschenden Bausituation umzugehen?

Der Druck der Eltern war groß.

Der Stress, der körperlich spürbar war auch.

War es vielleicht besser das Ganze aufzugeben?

Ein Baum, etwas Boden gegen eine Kita?

Wie absurd das alles geworden war.

Als wäre das nicht schon mehr als genug, erhielten wir noch den Vorwurf mit unseren Pflastersteinen zu viel Boden versiegelt zu haben. Dieser Vorwurf samt kostspieliger Auflage zur Entsiegelung war wirklich ein Höhepunkt von Bürgerferne, Ignoranz und unglaublicher Gesprächsresistenz. Der Vorwurf, der eigentlich eine Behauptung war, wurde von Seiten des Bauamtes komplett ungeprüft aufgestellt und die Verweigerung der Bauabnahme sinnfrei angedroht. Was wirklich geschah war, dass wir für unsere Zwecke, den jahrelangen und alten Bestand der Pflasterung verringerten und damit sogar Flächen frei legten.

Mir zeigt das auf traurige Weise, das die entsprechen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich zu keinem Zeitpunkt ein eigenes Bild machten, um ihre offensichtliche Unkenntnis über die wahre Bausituation zu ändern. Von Unterstützung war nichts zu spüren.

Das war bei unserer ersten Kita vollkommen anders.

Ich frage mich, für wen arbeitet dieses Amt?

Wir wollten eine Kita eröffnen.

Nichteröffnen heißt Menschen entlassen, mit denen wir arbeiten wollten. Eltern blieben im Ungewissen.

Hinzu kommt, dass Fachkräfte in Berlin rar sind. In anderen Bundesländern können auch Kindheitspädagoginnen und –pädagogen eingestellt werden. Das ist eine wertvolle Ausbildung auch für die Kita, aber nicht in Berlin.

Der klangvolle Name der Senatsverwaltung für „Bildung, Jugend und Familie“, hatte seinen Klang verloren. Mir ist bis heute unverständlich, warum wir nicht zusammen arbeiteten und mehr Drohungen als Unterstützung erhielten.

Ich sprach mit Veronica, der Leiterin der Kita. Sie sagte mir, dass sie sich während der Zeit oft körperlich sehr kaputt fühlte und oft weinte.

Über den wunderbaren Standort der Kita sagte sie vor Beginn der Arbeiten: „Ich spüre, was hier entstehen kann. Ein Ort an dem Kinder gesund sein können, träumen und frei spielen können.“

Einen aufrichtigen und herzlichen Dank an alle, die das schließlich doch möglich gemacht haben!

Von der Tragik nicht alles sehen zu können und wer am Ende darunter leidet

Für viele Dinge brauchen wir eine erkennbare Kompetenz im Leben: Zum Fahren eines Autos, zum Fliegen eines Flugzeugs, um einem chirurgische Eingriff ausführen zu können, oder zum Lehren und Betreuen von Menschen. Und wir benötigen Zeit, diese Kompetenz zu erwerben.

Warum können wir Kinder bekommen auch ohne eine vorherige (Aus-) Bildung durchlaufen zu haben die uns spüren lässt, was sie von uns brauchen, um glücklich zu sein?

Welche innere Voraussetzung haben wir dafür und woran erkennen wir überhaupt ob wir sie haben oder nicht?

Ich halte das nicht für eine philosophische Frage, denn für ein Kind hängt von der Beantwortung dieser Frage sehr viel ab. Im Grunde alles. Auch dann, wenn wir uns diese Frage in ihrer Klarheit gar nicht gern stellen wollen.

Von wem lernen wir, was das Beste und Sicherste für unser Kind ist? Von wem lassen wir uns inspirieren?

Am nachhaltigsten lernen wir durch die Praxis.

Geht mein Kind in eine Kita, ist das ja auch seine Lebenszeit, die ich nicht mit ihm verbringen kann.

Das tun dafür andere für viele Stunden, Tag für Tag. Der Kontakt und Austausch mit diesen Menschen, scheint mir wesentlich dafür zu sein, um über das Werden meines Kindes umfassend im Bild zu bleiben.

Immerhin kann ich mir aussuchen, wem ich mein Kind den gesamten Tag, die gesamte Woche in Obhut gebe. Auch dafür brauche ich ein Kriterium, um einschätzen, um Vertrauen zu können, warum ich genau diesen Menschen mein Kind anvertraue, damit es ihm so gut wie möglich geht.

So gut wie möglich, denn es könnte ja auch sein, dass mein Kind am liebsten mit Mama und Papa zu Hause bleiben würde.

Die Erzieherinnen und Erzieher erleben mein Kind viele Stunden täglich. Sie sind für es da, trösten es, unterstützen es in schwierigen Momenten, geben ihm Raum für eigene Erfahrungen.

Sie können mir wertvolle Informationen über die Entwicklung meines Kindes geben, weil es die Tagstunden sind, die mein Kind mit ihnen verbringt.

Was kann ich von einer Kita mit einem inhaltlich hochwertigen Bildungskonzept realistischer Weise erwarten, die sich dafür entschieden haben, den Kindern einen weiten Raum für deren ganzheitliche Entfaltung geben?

Erzieherinnen und Erzieher haben eine gezielte Ausbildung und im besten Fall eine Reihe vertiefender Weiterbildungen absolviert. Und sie werden sich mit Sicherheit ständig weiterbilden. Womöglich sind sie ebenfalls Mama oder Papa.

Nun gibt es die Diskussion, mitunter auch die Forderung nach ganzjähriger Öffnungszeit unserer Kitas.

Eine durchgängig geöffnete Kita mit gleichbleibendem Betreuungs- Bildungsniveau entspräche gewiss dem Wunsch mancher Eltern.

Jedoch ist unter anderem das Geld, Stellen doppelt besetzen zu können nicht da. Bildungsorte wie El Mundo „verdienen“ kein Geld im wirtschaftlichen Sinn.

Sie sind auf die staatlichen Zahlungen angewiesen und gleichzeitig selbst dafür verantwortlich ihr Bildungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

Ich verstehe die Not vieler Eltern die hohen Anforderungen das Berufs- und Familienlebens mit der eigenen Erholungszeit in Balance zu bringen.

Doch um wen geht es letztlich?

Kann es sein, dass es bei der ganzen Diskussion um weniger oder keine Schließtage von El Mundo am Ende immer weniger um die Kinder geht?

Kinder wollen gesehen werden und geliebt sein.

Was war meine Motivation ein Kind zu bekommen?

Eine Frage, die an sensible und intimste Bereiche rührt. Bereiche, die vielleicht bisher kaum oder gar nicht angesehen wurden.

Haben wir noch eine gesellschaftliche und vor allem persönliche Wahrnehmung dafür, wie schnell und selbstverständlich wir unsere Kinder immer früher in Krippen oder Kitas geben? Manchmal sogar krank, mit Fieber. „Verstehen“ Kinder den Stress ihrer Eltern, sollten sie das überhaupt?

Was geschieht mit einem Kind, wenn seine Liebesbedürfnisse aufgrund der Lebens- und Arbeitsgeschichte der Eltern nicht gestillt werden, weil die heutigen Eltern vielleicht demselben Mangel ausgesetzt waren?

Ich muss für mich selbst herausfinden, ob ich dann auf das Kitapersonal eigene Elternprojektionen richte (dass die Kita z.B. immer geöffnet haben müsse und ich ein Recht darauf habe), anstatt diese Menschen nur als diejenigen zu sehen, die mein Kind hilfreich durch einen Teil ihres Lebens begleiten können.

Die Verantwortung für mein Lebensglück und das meines Kindes bleibt jedoch bei mir.

Was wir schon in unserer eigenen Familie an Zurückweisung unserer Bedürfnisse erdulden mussten, sehen wir, wie durch eine Brille in der Gesellschaft wieder und fordern von außen Unterstützung da, wo wir für unsere Kinder und für uns selbst verantwortlich sind.

Wenn ich überfordert bin, Zeit für mich brauche, dann ist die Kita die falsche Adresse, um von ihr den Verzicht ihrer Schließstage zu fordern, um meine Überlastung zu lösen.

Die pädagogische Leitlinie von El Mundo (https://www.elmundo.berlin/paedagogische-leitlinie/) ist durch jahrelange Erfahrung und Weiterbildungen gewachsen. Sie ist das Ergebnis von der gelebten Erkenntnis, dass „Jedes Kind wertvoll…und einzigartig ist.“

Das verpflichtet geradezu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter allen gegebenen Umständen regelmäßig hochwertige Weiterbildungen zu ermöglichen.

Alle innerbetrieblichen Regelungen dienen mit Bedacht diesem Qualitätsanspruch.

Das mag nicht immer mit dem Bedarf aller Eltern übereinstimmen, knüpft jedoch an eine Frage an, die sich jeder selbst beantworten darf: Was bedeuten meinem Kind die Räume, die ihm während seiner Lebenszeit in einer der El Mundo Kitas eröffnet werden? Wie wird mein Kind dort begleitet, gefördert und welchen Wert messe ich dem bei?

Am 15. Mai 2023 eröffnet El mundo de los Niños (deutsch-spanische Kitas in Berlin) eine neue Kita.

Die Nutzung des Hauses am Jungfernstieg 4c, in Berlin Lichterfelde in den letzten dreißig Jahren, könnte unterschiedlicher kaum ausfallen. Das Gebäude auf der Rückseite des Kranoldplatzes beherbergte einmal den „Pumpen & Sanitärhandel Voss“. Danach, ab 2004, wurde es vom Team der Schauspielerin Katja Nottke in das charmante „Nottkes Kieztheater“ umgebaut. Theater wurde hier bis 2019 gespielt.

Der erste Blick auf das leer stehende Gebäude, führte zu einer klaren Vision: Hier entsteht ein Kinderrefugium, mit eigenem Wald.

Der Weg dorthin war der komplette Umbau des Gebäudes. Außen und innen.

Große Fenster lassen viel Licht hinein, die Fassade ist neu und angenehm.

Im Inneren ist praktisch kein Stein auf dem anderen geblieben, um großzügige Räume für 6 Gruppen von insgesamt 85 Kindern zu schaffen. Die Ausstattung ist liebe- und geschmackvoll. In einer eigenen Küche werden vollwertige und biologische Lebensmittel verarbeitet.

Alle Bau- und Ausstattungsmaterialein, einschließlich der Farben für die Innenräume sind mit Bedacht gewählt und dienen dem einen Zweck: den Kindern ein warmes Gefühl der Geborgenheit zu ermöglichen.

Dazu stehen 668 m² zu Verfügung.

Diese neue Kindertagesstätte liegt nahe dem S-Bahnhof Lichterfelde-Ost.

Sie besitzt einen eigenen Spielplatz, mit der Besonderheit von vielen Bäumen auf dem gesamten Gelände der Kita. Nicht nur für Kinder ist das ein eigener Wald.

Die optimalen Möglichkeiten erlauben uns viel draußen zu sein und auf sinnvolle Weise die Kinder mit den Vorgängen des Wachsens und Lebens in der Natur in Kontakt zu bringen.

Siehe auch: Kita Neueröffnung in Berlin Zehlendorf

Die Idee, die Kleinsten außerhalb der Familie zu betreuen, zu umsorgen ist gar nicht so alt. Der Ursprung des Kindergartens ist gut dokumentiert.

Vor rund 180 Jahren gründete der Pädagoge Friedrich Fröbel, im thüringischen Bad Blankenburg den ersten Kindergarten der Welt. Er entstand aus Spielkreisen, die Fröbel für Mütter und ihre Kinder organisiert hatte.

Die Bezeichnung „Garten“ war kein Zufall. Seiner Ansicht nach sollten Kinder Freiraum zum Wachsen und Erblühen erhalten. Eine „Pädagogik vom Kinde her“ anstatt autoritärer Erziehung. Für Fröbel war das zunächst auch ein Ort, an dem Mütter lernen konnten, ihre Kinder durch Spiele in ihrer Entwicklung zu stärken, zu unterstützen. Daraus wurde der Kindergarten als Ort der Betreuung außerhalb der Familien.

Fröbel’s Geburtstag am 21. April wird sogar in Großbritannien und den USA als „National Kindergarten Day“ gefeiert.

Doch die Geschichte der Kinderbetreuung reicht weiter zurück. Es lohnt, sich ihre frühen Ursprünge, ihre vielfältigen Konzepte von „Garten“ bis hin zur „Aufbewahrungsanstalt“ zu vergegenwärtigen. Das mag helfen für sich selbst klarer zu sehen, was ich eigentlich von der Betreuung meines Kindes erwarte, welche Kindertagesstätte ich warum gewählt habe.

Was die Kita’s El Mundo de los Niňos ausmacht, „was sie kann, was nicht“, warum das für das Wohl der Kinder gut ist, basiert auf einem tiefgründig durchdachten pädagogischen Konzept:

Eltern stecken in ihren eigenen Prozessen und manchmal darin fest. Ihr Kontakt zu den eigenen Kindern kann durch eigene Probleme, durch Überlastung gestört oder gar unterbrochen sein.

Wie gut wäre es doch in der eigenen Überforderung mehr Verantwortung für mein Kind an die Kita abgeben zu können?

Das kann in der konkreten Forderung zum Ausdruck kommen, wann genau ein Kind „trocken“ sein soll.

Es kann in der Forderung der Eltern enthalten sein, das ihr Kind mittags nicht oder nur wenige Minuten schlafen soll, obwohl die Betreuenden sehen, wie müde das Kind in Wirklichkeit ist.

Die Zerreißprobe, in der sich viele Eltern zwischen Familie und Beruf befinden, ist enorm. Das Leben in der Leistungsgesellschaft suggeriert zudem einen unrealistischen Perfektionsanspruch. Und der erzeugt Druck.

Kann es sein, dass Eltern den Wert, den die Kita für ihr Kind haben könnte, unter Druck mit eigenen Nöten und Bedarfen überschatten?

Der Zusammenhang im Familienleben ist komplex. Oft bedarf er einer täglichen Neubetrachtung und der erneuten Zusammenstellung dieses Zusammenhangs.

Das aktive Gestalten von (gesunden) Familienbeziehungen betrifft die Lebenszeit jedes einzelnen Mitglieds in der Familie. Dort fangen Bildung und Begleitung an.

Die professionelle Arbeit einer Kindertagesstätte steckt die Trennungslinie zwischen Job und Privatem ab. Die Kita kann kein Kind „retten“. Auch deren Eltern nicht.

Wie unrealistisch, gar schädigend manche Erwartung für ein Kind sein kann, bemerken die Erziehenden oft schnell. Sie können das auch begründen, aufzeigen, mit den Eltern besprechen und gemeinsam nach realistischen Lösungen suchen, die eine Kita tatsächlich zu geben vermag. Die aber vor allem, das Kind in seiner individuellen Entwicklung fördert.

So gesehen kann auch heute die Einladung Fröbels in sinnvoller und realistischer Weise wirksam sein: „Kindergarten…ein Ort, an dem… (Eltern im Gespräch mit den Pädagoginnen und Pädagogen) lernen… Kinder… in ihrer Entwicklung zu stärken, zu unterstützen.“

Kindertageseinrichtung, Kindertagesbetreuung, Kindergarten. Viele pädagogische Fachbegriffe an die wir uns mehr oder weniger gewöhnt haben, um die verschiedenen Betreuungsformen zu benennen.

Eine Petition an den Thüringer Landtag (2019) soll es in die Kultusministerkonferenz schaffen und trägt den Titel „Die Welt spricht Kindergarten“. Eines der zentralen Argumente der Initiatoren lautet, dass das Wort Kindergarten bereits in mehr als 40 Sprachen unverändert übernommen worden sei, während es ausgerechnet in seinem Ursprungsland allmählich durch Begriffe verdrängt werde, die aus der Verwaltungssprache stammten, eben: „Kindertagesstätte“ oder kurz „Kita“.

Bei aller ‚Form‘, geht es jedoch immer um den Inhalt.

Klar, einfach, beinahe minimalistisch und vor allem schön empfinde ich Fröbels romantische Assoziation ‚Kinder-Garten‘: ein Freiraum für Kinder zum Wachsen und Erblühen.